9月10日,广东省人民政府新闻办公室联合省卫生健康委,在中山大学中山眼科中心生物岛院区举行“广东卫生健康新质生产力”系列主题新闻发布会首场活动。从干细胞再生到AI诊疗易操盘,从手术机器人到“眼科飞行医院”,本次发布会一系列创新成果彰显了中国医疗科技从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的跨越式发展,为健康中国建设和全球眼健康事业贡献“广东智慧”与“中国方案”。

顶层设计

健康新质生产力加速落地

广东省卫生健康委副主任邱亚洪在发布会上介绍,广东将科技创新作为推动卫生健康高质量发展的核心引擎,在临床研究、成果转化、创新药械应用三大关键领域率先突破。

在临床研究方面,广东率先在全国实施两项国家试点工作,已建立起临床研究“技术指导与服务支撑、监督、机构内部管理、人才培养”四大支撑体系。全省登记备案临床研究项目近5万项,获批干细胞临床研究项目数量位居全国前列,临床研究每年分级分类培训上万余人次。通过发布《多中心临床研究伦理审查互认工作指引》等文件,显著提升了创新药械研发的效率。

在科技成果转化方面易操盘,广东积极推动医疗卫生机构享受与科研机构同等创新转化政策,并在全国率先开展医疗技术经理人培训,探索开设“创新转化门诊”,为科研人员提供从“想法到产品”全链条的知识产权和成果转化服务。连续两年召开全省优秀医药成果发布暨转化签约大会,支持推动智能眼科微创手术机器人等创新技术和产品加快转化惠及群众健康。

在创新药械入院方面,广东在全国率先取消医疗机构药品配备总品种数限制,推动医疗机构药事会常态化召开,并通过扩大“港澳药械通”实施范围,实现大湾区内地9市45家指定医疗机构全覆盖,累计引进港澳已上市药械125种,惠及患者超万人次。

技术攻坚

突破眼病防治“天花板”

作为全球顶尖的眼科医疗机构,中山大学中山眼科中心主任、医院院长林浩添重点介绍了中心在新科技、新药、新设备和新诊疗模式研发上的系列全球领先成果。

在疑难眼病诊疗技术方面,以世界性难题先天性白内障为例,2016年,中心通过干细胞技术实现了婴幼儿晶状体的功能性再生,为无数家庭带来了希望。首批接受再生手术的患儿术后随访已接近10年,远期视力达到健康儿童水平的比传统手术组高了30%,中远期并发症发生率降低了30%以上。据悉,该成果入选2016年“全球医学八大突破进展”。

在新药研发领域,中心自主研发了全球首个可逆转白内障的眼药水,该眼药水可通过抑制晶状体蛋白的变性易操盘,延缓甚至能够逆转白内障的进展。中心研发的新型抗青光眼新药打破了国际垄断,有望以更实惠的价格,让青光眼患者获得有效的治疗。这些新药目前均已进入临床试验阶段。

白内障I类新药目前已进入临床实验阶段。

在公共卫生防控方面,中心通过循证研究率先提出“每天增加40分钟户外活动可降低1/4近视风险”的“中国方案”,已被写入全球近视防控指南。针对现代社会常见的干眼症问题,创新推出“笑的训练”行为疗法,无需药物即可改善症状。

“空天地海”

移动医疗破解看病远、看病难

看病远、看病难是老百姓最关心的问题之一。特别是在偏远的地区,许多眼病因得不到及时诊治,而导致视力永久受损。

为破解医疗资源分布不均难题,中山眼科中心率先布局医学人工智能,构建起覆盖筛查、诊断、转诊和管理的智能医疗体系。中心研发的5G智能眼科巡诊车,可将三甲医院服务送到偏远地区。自主研发的白内障AI云平台,30秒内初诊准确率超97%。婴幼儿视功能智能筛查技术已覆盖广东、北京、湖北、新疆等地,累计服务已经超过1.6万名婴幼儿,使新疆等偏远地区筛诊覆盖率从原来的0提升至现在的83%,助力眼病早发现、早干预。

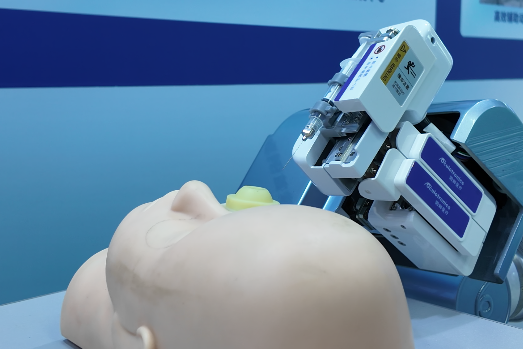

眼科手术机器人可以远程为患者治疗。

更令人瞩目的是,中心联合中山大学计算机学院教授黄凯团队研发的高精度眼科手术机器人。“该机器人能实现微米级操作,过滤手部震颤,大幅提升手术安全性和成功率。”黄凯表示,借助5G技术,专家可远程操控机器人,让偏远地区患者也能获得顶级医疗服务。同时,机器人系统可作为高保真培训平台,加速基层医生培养,助力区域医疗水平均衡发展。目前,该中心已完成61例实验手术,接下来将与新疆生产建设兵团医院开展首例远程视网膜手术。

林浩添院长表示,中心致力于构建“空天地海”移动医疗体系——空中,打造国产眼科飞行医院;天外,依托卫星遥感赋能眼病防控;地面,以慧眼移动医院下沉优质医疗资源;海上,建设科考船载手术舱,打造可覆盖国内城乡、贯穿“一带一路”共建国家的陆海空一体眼健康网络。据悉,中心已与中国商飞、飞龙通航等签署协议,共同建设“中国眼科飞行医院”,计划于今年年底在新疆塔县实现“中国眼科飞行医院”首飞。

采写:南方+、南方农村报记者 方壮玮

(部分图片由南方网提供)

万宝配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。